愛犬の爪切りは、日々のケアの中でも特に飼い主さんを緊張させる作業の一つかもしれません。

「愛犬の爪を切ろうとしたら、なんだか血管がすごく伸びている気がする…」

「これって、どこまで切ったらいいの?血管を切ってしまいそうで、手が震える…」

「そもそも、なんでこんなに血管が伸びてしまったんだろう?うちの子だけ?」

爪の中に走るピンク色の血管(クイック)が、爪の先端近くまで長く伸びてしまっているのを発見した時の恐怖心や不安は、計り知れないものがありますよね。「失敗したらどうしよう」「痛い思いをさせて、もっと爪切りが嫌いになったら…」といった不安は、多くの飼い主さんが共有しているものです。

そして、血管が伸びてしまった爪も、正しい知識を身につけ、適切な手順を踏めば、安全に対処し、時間をかけて少しずつ理想的な長さに戻していくことが可能です。

- なぜ犬の爪の血管は伸びてしまうのか?

- 伸びた血管と長い爪を放置する、見過ごせないリスクとは?

- どこまで切れる?血管の見分け方のコツと、安全な爪切りの基本手順

- 伸びてしまった血管を安全に後退させるための、具体的な方法と根気

- 自宅でのケアが難しい場合の、賢明な選択肢

- もう血管を伸ばさない!今日からできる予防策

この記事を読むと、血管が伸びてしまった愛犬の爪に対する漠然とした不安が具体的な知識へと変わり、自信を持って安全なケアをすることができるようになります。

執筆者プロフィール

なお

- 薬剤師兼ブロガー

- 資格:

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師

日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師

一般社団法人薬学教育協議会 認定実務実習指導薬剤師 - 愛犬チワワ:アル(♂)

- プロフィールの詳細はこちらから

なぜ伸びる?犬の爪の血管(クイック)が伸びるメカニズム

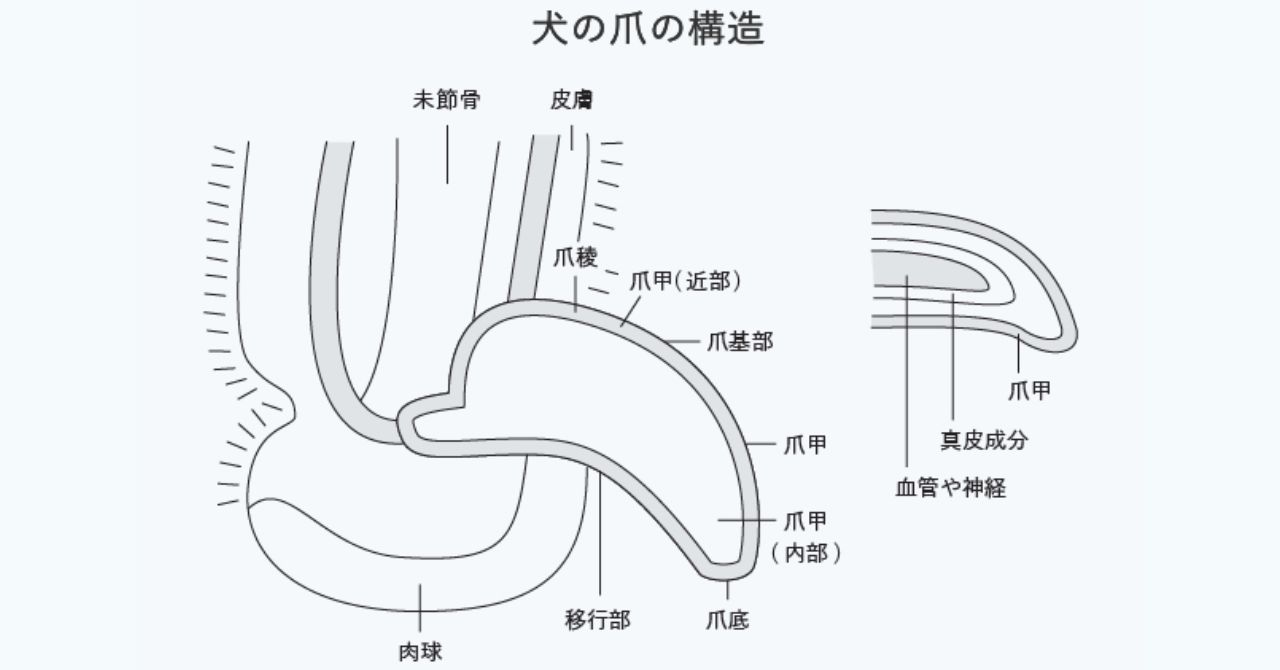

【クイックとは?】

- 犬の爪の中心部に通っている血管と神経の束のこと(爪のピンク色の部分)。

- 爪が外側に向かって成長していくのに伴い、一緒に伸びていく性質を持っている。

◼︎正常な状態では犬の爪はどうなっているか?

- 定期的な爪切り:飼い主が適切な頻度で爪を切る。

- 自然な摩耗:日々の散歩などで硬い地面を歩くことにより、爪の先端が自然に削れる。

これらの要因によって、犬の爪は適切な長さが保たれます。爪が適切な長さであれば、クイックも爪の先端から一定の距離を保った位置で成長を止めます。爪とクイックの成長バランスが取れている状態です。

〈クイックが伸びてしまう原因〉

- 爪切りの頻度が低い、長期間怠っていた

爪を切らない期間が長引くと、爪はどんどん伸びていきます。すると、クイックも爪の成長に合わせて伸びてしまいます。 - 散歩不足や柔らかい地面での活動が中心

散歩の時間が短い、あるいは室内や芝生、土の上など、爪が削れにくい環境で過ごす時間が長いと、自然な爪の摩耗が起こりません。結果として爪が伸び、それに追随してクイックも伸びてしまいます。 - 滑りやすい床材での生活

室内飼いで、フローリングのような滑りやすい床で生活している犬は、歩行時に爪を立てて踏ん張ろうとすることが少なく、爪が削れにくい傾向があります。これも爪とクイックが伸びる一因となり得ます。 - 加齢や病気による活動量の低下

シニア犬や、病気で活動量が減った犬では、自然と爪が削れる機会も減少し、結果的に爪とクイックが伸びやすくなります。

爪が適切な長さを超えて伸び続ける環境にあると、体はそれを正常な状態と誤認し、生命維持に必要なクイックも、伸びた爪の先端近くまで供給しようとするのです。これが、「血管が伸びてしまった」状態の正体です。

放置は危険!伸びた爪と血管(クイック)を放置するリスク

「血管が伸びていて切りにくいから、もう少し様子を見よう…」そう考えてしまう気持ちも分かります。しかし、伸びたクイックとそれに伴う長い爪を放置することは、愛犬にとって多くのリスクをもたらします。

〈伸びた爪とクイックを放置するリスク〉

- 深刻な怪我のリスク

- 長すぎる爪は、カーペットのループ、ソファの織り目、家具のわずかな隙間、散歩中の側溝の蓋の格子などに、いとも簡単に引っ掛かってしまいます。

- 引っかかった際に犬が無理に引っ張ったり、体重がかかったりすると、爪が根元からグラグラになったり、完全に剥がれたり、途中で折れたりすることがあります。神経が通っているため、非常に強い痛みを伴い、大量に出血することもあります。

- 歩行異常と慢性的な関節への負担

- 常に爪が地面に接触している状態は、犬に不自然な歩き方を強いることになります。

- この状態では、指先が不自然な角度に持ち上げられるため、足首や膝、股関節、背骨にまで負担がかかり、関節炎や椎間板ヘルニアなどの原因になることがあります。

- 巻き爪による痛みと感染

- 特に狼爪(前足の内側についている、地面に接しない親指のような爪)は、自然に削れることがないため、放置するとどんどん伸びて巻いていきます。

- 巻いた爪の先端が自身の皮膚に食い込み、強い痛みや炎症、感染を引き起こします。

- 転倒・滑落のリスク増加

- フローリングなどの滑りやすい床では、長い爪がブレーキの役割を果たせず、踏ん張りが効きません。

- 走ろうとした時、方向転換しようとした時、ソファから飛び降りた時などに、滑って転倒し、打撲や捻挫、骨折などの怪我につながるリスクが高まります。

- 飼い主や同居動物、家具へのダメージ

- じゃれてきた愛犬の長い爪で、飼い主さんの皮膚が引っ掻かれてミミズ腫れになったり、出血することがあります。

- ソファやカーペット、フローリング、柱などが、長い爪によって傷つけられる原因にもなります。

伸びた爪とクイックを放置することは、愛犬の痛みや苦痛、怪我、そして長期的な健康問題に直結する可能性があります。怖い気持ちはあっても、適切なケアに取り組むことが、飼い主の責任と言えるでしょう。

伸びてしまった爪の血管(クイック)を安全に後退させる方法

「血管が爪の先端ギリギリまで来ているから、安全な範囲で切っても、ほんの少ししか切れない…これじゃあ、いつまで経っても短くならないのでは?」

クイックが長く伸びてしまった爪は、一度の爪切りで理想的な長さにすることは不可能です。無理に短くしようとすれば、必ず出血と痛みを伴います。ではどうすればいいのか、結論は次の通りです。

少しずつ、かつ頻繁に爪切りを行う

具体的な方法と成功のコツ

爪切りの頻度を劇的に上げる

通常のケア(月1~2回)では、血管の後退は期待できません。血管を後退させるためには、最低でも1週間に1回、理想的には3~4日に1回という、かなり高い頻度で爪切りを行う必要があります。

クイックの手前までカットする

毎回爪を切る際に、クイックの手前、先端から見て血管が始まる3mm程度の位置を目標にカットします。カットについては次項で詳しく解説しています。

- 白い爪:ピンク色の部分が始まる直前。

- 黒い爪:断面の中心部にしっとりとして、やや透明感のある芯のような部分が見えるまで。

やすりがけにより摩擦を与える

爪切りでカットした後、やすりを使って爪の先端をさらに少し削り、角を滑らかにします。このやすりがけによる振動や摩擦も、クイックへの微細な刺激となり、後退を促す効果があると言われています。

散歩により自然な摩耗を促す

アスファルトのような硬い地面を歩く時間を少し設けることも、爪の先端に適度な刺激を与え、血管の後退を補助する効果が期待できます。ただし、やりすぎは関節への負担になるため、バランスが重要です。

長期戦を覚悟し、根気強く継続する

血管の後退は、すぐには起こりません。効果を実感できるまでには、数週間から数ヶ月、場合によっては半年以上の期間、根気強く続ける必要があります。

一度でも無理して深く切り、出血させてしまうと、犬に強い痛みと恐怖を与え、協力してくれなくなる可能性があります。毎回、ほんの少しでも、安全な範囲でカットをし続けることが大切になります。

成功させるための注意点

- 出血は絶対に避ける

- 犬のストレス軽減策

例:一回のケアは短時間で済ませる、終わったら必ず大好きなおやつを与えるなど - 狼爪含め全ての爪に対して同様のケアを行う

この方法は、飼い主さんの揺るぎない決意と、多大な時間と忍耐を必要とします。しかし、正しく続ければ、安全に、そして確実に伸びてしまったクイックを後退させ、愛犬の爪を健康的な長さに戻すことができる、最も効果的な方法です。

どこまで切れる?血管(クイック)の見分け方と安全な爪切りの基本

伸びてしまった血管を安全にケアするための第一歩は、「どこまでがクイックで、どこからが切っても安全な爪なのか」を正確に見極めることです。そして、基本的な爪切りの手順と注意点を再確認しましょう。

クイックの見分け方と安全な爪切りの方法

透明な爪の場合

◼︎クイックの見分け方

爪が透明~半透明なので、内部構造が見やすいです。爪の根元から先端に向かって伸びているピンク色の部分がクイックです。光にかざすとよりはっきりと見えます。

◼︎安全な爪切りの方法

ピンク色の部分が始まる手前(爪の先端側)の最低でも3mm余裕を持たせた位置で切ります。ピンク色の部分に近づきすぎないように注意しましょう。

黒い爪の場合

◼︎クイックの見分け方

色素が濃いため、内部の血管が透けて見えず、見極めが非常に困難です。以下の手順でカットしていき、カットした断面中心部の色や性状を参考に見分けていきます。

◼︎安全な爪切りの方法

- 方法1:少しずつカット&断面チェック

- 爪の先端から、ミリ単位以下(0.5mm~1mm程度)ずつ、爪切りでカットしていきます。カットするたびに、爪の断面を入念に観察します。

- 最初はカサカサして粉っぽい断面ですが、クイックに近づくにつれて、断面の中心部に、しっとりとして、やや透明感のある芯のような部分が見えてきます。これがクイックの先端が近づいているサインです。このサインが見えたら、それ以上深く切るのはやめ、カットは終了します。

- 方法2:ペンライト照射

- 日光や強い光を爪の裏側(肉球側)から当ててみましょう。爪の厚さや色素の濃さにもよりますが、爪が透けて血管の位置を確認できることもあります。これを参考に目安を付け、カットをしていきましょう。

安全に爪切りを行うための事前準備

適切な道具の選択と準備

◼︎爪切り:犬用の爪切りには、主に「ギロチンタイプ」と「ニッパータイプ」があります。

【ギロチンタイプ】

穴に爪を入れて刃をスライドさせて切る。小型犬~中型犬向き。切れ味が落ちやすいのが難点。

廣田工具製作所 ペット用つめきり 【Zan】 ギロチンタイプMサイズ

下記のボタンから詳細閲覧・購入可能です。

〈この商品が向いている方〉

- 犬の爪切り初心者の方

- 小型犬〜中型犬を飼っている方

【ニッパータイプ】

爪を挟んで切る。大型犬や硬い爪にも対応。切れ味の持続性が比較的良い。

廣田工具製作所 ペット用つめきり 【Zan】 ニッパータイプ

下記のボタンから詳細閲覧・購入可能です。

〈この商品が向いている方〉

- 爪が硬い犬を飼っている方

- 大型犬を飼っている方

◼︎やすり:金属製や電動のものがあります。カット後の爪の角を丸め、引っかかりをなくすために使用します。血管の後退を促す効果も期待できます。

Casfuy 犬爪切り電動6スピード

下記のページ下部から詳細閲覧・購入可能です。

〈この商品が向いている方〉

- 爪を切るのが怖い方

- 安全に愛犬の爪のお手入れをしたい方

- 小型犬〜大型犬を飼っている方

- 静音な電動爪やすりを求めている方

◼︎止血剤:万が一の出血に備え、犬用の止血剤(クイックストップ等の商品名で販売されている粉末状のもの)を必ず用意しておきましょう。

【動物用医薬品】クイックストップ 1/2オンス 14g 止血剤・止血用パウダー

下記のページから詳細閲覧・購入可能です。

〈この商品が向いている方〉

- 愛犬の爪を切る方(必須)

- 愛犬の怪我に備えておきたい方

犬の爪切りに適切な環境の準備

◼︎明るい場所

手元と爪の内部(特に黒い爪の断面)がはっきりと見える、十分な明るさのある場所を選びましょう。

◼︎犬の保定

- 爪切り中に犬が急に動くと、思わぬ深爪や怪我につながります。犬がリラックスできる体勢で、優しく、確実に体を保定することが非常に重要です。

- 小型犬なら膝の上に仰向けや横向きに乗せる、床に座らせて後ろから抱きかかえるなどの方法があります。

- 二人で行うのが最も安全です。一人が犬をしっかりと抱きかかえて安心させ、もう一人が爪切りをします。

次のような場合は、その日は中断して別日に試すか、トリマーさん・獣医師さんに相談しよう。

- 犬が極度に嫌がったり、暴れたりして、安全な保定ができない場合。

- 飼い主自身が恐怖心で手が震えてしまう場合。

もし出血させてしまった場合の対処法

- 飼い主が冷静に

飼い主のパニックは犬に伝わります。 - 圧迫止血

清潔なコットンやガーゼ、ティッシュで出血している爪の先端をつまむよう圧迫します。 - 止血剤の塗布

圧迫しながら、止血剤の粉末を出血部位にたっぷりと押し付けるように塗布します。 - 圧迫継続

止血剤をつけたまま、さらに最低でも3~5分程度圧迫を続けます。 - 確認と安静

圧迫を解除し、止血しているか確認します。 - 止血しない場合

適切な処置をしても10分以上出血が止まらない場合や、出血量が多い場合は、止血剤で圧迫したまま、すぐに動物病院に連絡し、指示を受けてください。

安全な爪切りの基本は、「慎重さ」と「準備」、そして「無理をしないこと」です。

【動物用医薬品】クイックストップ 1/2オンス 14g 止血剤・止血用パウダー

下記のページから詳細閲覧・購入可能です。

自宅ケアが難しい…そんな時の選択肢

「説明は分かったけど、やっぱり自分でやるのは怖すぎる…」

「黒い爪で、血管の位置が判断できない」

「うちの子、爪切りが嫌いで触らせてくれない」

このような場合、無理に自宅で行う必要はありません。 むしろ、飼い主が恐怖心や苦手意識を持ったまま無理に行うと、犬にその不安が伝わってしまったり、思わぬ事故につながったりする可能性もあります。そんな時は、躊躇なくプロの手を借りることを考えましょう。

◼︎それぞれのプロに依頼するメリット・デメリット

- 動物病院

- メリット

獣医師または経験豊富な動物看護師が対応するため、医学的な安全性と確実性が最も高いです。万が一、爪の根元からの出血や、爪囲炎があっても、すぐに対応してもらえます。持病を持つ子、極度の怖がりや攻撃性を見せる子なども、鎮静処置などの選択肢も含めて相談できます。 - デメリット

一般的にトリミングサロンより料金が高めに設定されていることが多いです。また、爪切りというケアのためだけに、動物病院の診察時間に合わせて予約を取り、通院する手間が発生します。

- メリット

- トリミングサロン

- メリット

経験豊富なプロのトリマーが、手際よくスピーディーに対応してくれます。シャンプーやカットなど、他のメニューと同時に依頼でき、料金も動物病院より安価な場合が多いです。 - デメリット

トリマーは医療従事者ではないため、医学的な診断や治療はできません。もし爪や皮膚に明らかな異常が見つかっても、「動物病院での受診をお勧めします」という対応になります。

- メリット

プロに任せることは、決して「飼い主失格」ではありません。むしろ、愛犬の安全と飼い主さんの精神的な平穏を守るための、賢明で愛情ある選択です。特に、血管が極端に伸びている、爪が黒くて自信がない、犬が激しく抵抗するといった場合には、迷わずプロの力を借りることを強くお勧めします。

もう伸ばさない!爪の血管が伸びるのを防ぐための予防策

一度伸びてしまった血管を後退させるのは、時間も手間も、そして根気も必要です。だからこそ、最も理想的なのは、最初からクイックを伸ばさないように、日々のケアで予防することです。

以下の予防策を地道に、そして継続的に行うことが、愛犬の爪と血管を健康な状態に保ち、トラブルを防ぐことに繋がります。

「定期的な爪切り」の習慣をつける

「月に1~2回」という頻度を目安に、忘れずに爪の長さをチェックし、必要であればカットするという習慣を、生活の一部として定着させましょう。

子犬で家に迎えた段階から、爪切りに慣れる練習(足先を触る、爪切りを見せる、音を聞かせる、一本だけ切ってみるなど)を始め、爪切りが「怖くないこと」だと教えておくことが、将来的なケアを楽にします。

散歩による自然な摩耗を促す

毎日の散歩は、運動不足解消やストレス発散だけでなく、爪のケアにも繋がります。特にアスファルトやコンクリートのような硬い地面の上を歩くことで、爪の先端が自然に削られ、伸びすぎるのを抑制する効果が期待できます。

ただし、散歩だけで爪の長さが完璧に管理できる犬は稀です。特に狼爪は地面に触れることはなく、歩き方の癖などによっても削れ方にはムラが出ます。散歩はあくまで補助的な役割と考え、爪切りのチェックは必ず別途行いましょう。

爪の状態をこまめに観察する習慣をつける

日常生活の中で、愛犬の爪の状態を意識的にチェックする習慣をつけましょう。歩くときにカチャカチャ音がするのは、爪が床に当たっている証拠であり、伸びすぎのサインです。

抱っこした時などに、爪が長すぎないか、巻いてきていないか、狼爪は大丈夫かなどを、目視で確認するだけでも早期発見に繋がります。

まとめ:怖がらず、諦めず、正しいケアで愛犬の足元を守ろう!

今回は、「犬の爪の血管が伸びてしまった」という、多くの飼い主さんが直面する可能性のある悩みについて、その原因から具体的な対処法、予防策まで詳しく解説してきました。

- 爪の血管(クイック)は、爪切りの頻度や爪が削れる機会が少ないと、爪の成長に合わせて伸びてしまう。

- 伸びた血管と長い爪を放置することは、怪我、関節への負担、痛みや感染など、多くのリスクを伴う。

- 安全な爪切りには、血管の位置を正確に見極める、止血剤を準備する、少しずつカットすることが基本。

- 伸びてしまった血管は、1~2週間に1回程度、血管の手前までカットし続けることで、時間をかけて徐々に後退させることが可能。

- 自宅でのケアに恐怖心や困難を感じる場合は、決して無理をせず、動物病院やトリミングサロンといったプロの手を借りることも検討する。

- 月に1~2回の定期的な爪切りと適切な散歩を習慣化し、血管が伸びてしまうのを未然に防ぐことが重要。

「爪切り怖い…」という気持ちは、愛犬を深く想う飼い主さんだからこそ抱く、自然な感情です。しかし、その恐怖心からケアを怠ってしまうことは、結果的に愛犬を更なるリスクに晒すことになりかねません。

正しい知識を身につけ、適切な手順を踏めば、必要以上に怖がる必要はありません。もし既に血管が伸びてしまっていても、時間はかかりますが、愛情と根気を持って適切なケアを続ければ、必ず改善への道は開けます。

この記事が、あなたの「爪切りは怖い…」という気持ちを少しでも和らげ、愛犬の足元の健康を守るための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。もし、ケアの方法や愛犬の状態について不安な点があれば、いつでも、かかりつけの獣医師や信頼できるトリマーに相談することを忘れないでくださいね。

実際に私が自分で愛犬に行っている手入れ、プロに依頼している手入れについてはこちらの記事で紹介しています。愛犬のお手入れにお悩みの初心者さんはぜひ参考にしてみて下さいね。

チワワが飼いやすいのは本当か?飼いやすさのポイント6つと注意点!