「愛犬には、安全で美味しいごはんをあげたい!」

そう願う飼い主さんたちの間で、今、大きな注目を集めているドッグフードがあります。それが、「うまか(UMAKA)」です。

「うまか」は、九州産のブランド鶏「華味鳥」を100%使用し、ヒューマングレード、無添加、ノンオイルコーティングといった品質へのこだわりで、多くの愛犬家から支持されています。「驚くほど食いつきが良くなった!」「毛艶が目に見えて改善された!」といった喜びの声も多数聞かれ、その品質の高さがうかがえます。

しかしその一方で、インターネットやSNS上では、

「うまかに変えたら、うちの子、なんだか丸くなってきた気がする…」

「うまかって、もしかして他のフードより太りやすいの?」

といった、体重増加に関する不安の声もちらほら見かけるようになりました。せっかく良質なフードを選んだつもりなのに、太らせてしまっては元も子もありません。

大切な愛犬の健康を考えると、これは非常に気になりますよね。本当に「うまか」は太りやすい特性を持つドッグフードなのでしょうか? それとも、体重増加には何か他に隠れた原因があるのでしょうか?

この記事では、そんな疑問や不安を解消するために、

- 「うまか」はどんなドッグフードなのか?

- 「うまか」が太ると言われる理由や噂の真相

- もし太るとしたら考えられる具体的な原因

- 「うまか」で太らせないための具体的な対策

- 実際の口コミや評判

について、徹底的に掘り下げて解説していきます。

この記事を読めば、「うまか」と愛犬の体重管理について、より深く正しい知識が身につき、ネット上の情報や噂に惑わされることなく、自信を持って愛犬の食事を選び、日々の健康管理を行えるようになるはずです。

愛犬のアルに与えているドッグフード『うまか』に関しては以下の記事で詳しく解説しました。併せてレビューもしているので、ぜひ参考にして下さい。

【うまか】チワワがどんどん太る…4ヵ月で0.6キロ減量したフードを解説!

\ 只今キャンペーン中!1,980円で試せる /

獣医師推奨の国産プレミアムドッグフード

うまか(UMAKA)

うまかは、九州産華味鳥の他、22種類の国産素材を使用した高品質なドッグフードです。

食い付きが良いため、食事の時間を楽しみながら、愛犬の足腰の健康をサポートできます。

\ 定期縛りなし、63%OFFの1,980円で購入可能 /

※初回キャンペーン終了次第、通常価格での購入となります。

執筆者プロフィール

なお

- 薬剤師兼ブロガー

- 資格:

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師

日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師

一般社団法人薬学教育協議会 認定実務実習指導薬剤師 - 愛犬チワワ:アル(♂)

- プロフィールの詳細はこちらから

太ると噂される「うまか」ってどんなドッグフード?人気の理由と特徴

まず、「うまか」がどのようなドッグフードなのか、その特徴と人気の理由を改めて、少し詳しく確認しておきましょう。

「うまか(UMAKA)」は、「トリゼンダイニング株式会社」という会社が販売する、国産のプレミアムドッグフードです。その最大の特徴は、原材料と製造プロセスへの徹底したこだわりにあります。

- 九州産ブランド鶏「華味鳥」を100%使用

人間向けの高級食材としても知られる「華味鳥」を贅沢に使用。単に「鶏肉」ではなく、銘柄鶏に限定している点が品質への自信の表れです。高タンパク質でアミノ酸バランスに優れ、豊かな旨味が凝縮されているため、嗜好性の高さにも繋がっています。 - ヒューマングレード

これは単に「人間が食べられる原材料を使っている」という意味だけでなく、食品と同等の衛生管理基準が適用された工場で製造されていることを意味します。異物混入などのリスク低減にも繋がり、より高い安全性を期待できます。 - 徹底した無添加

香料、着色料、合成保存料といった添加物は一切使用していません。嗜好性を高めるために多くのフードで行われるオイルコーティングも不使用。これは、油の酸化リスクを避け、素材本来の風味を大切にするためです。酸化防止剤も、ビタミンEなどの天然由来成分を使用しています。 - 小麦グルテンフリー

「うまか」には、アレルギーの原因になることが多い小麦を使用しておらず、アレルギーのあるワンちゃんへも配慮しています。 - 国産原材料へのこだわり

主原料の華味鳥だけでなく、野菜やその他原材料22種類で国産のものが厳選されています。 - 考えられた栄養バランス

犬の健康維持に必要な栄養基準を満たす「総合栄養食」です。腸内環境を整えるビフィズス菌やフラクトオリゴ糖、関節の健康維持をサポートするグルコサミン、コンドロイチンも配合されており、美味しさだけでなく、機能性にも配慮されています。

これらの徹底したこだわりから、「うまか」は「安全性が非常に高く、栄養バランスにも優れ、そして何より抜群に美味しいドッグフード」として、健康志向の強い飼い主さんや、食にこだわりたい飼い主さんから絶大な支持を得ています。

特に、「今までどんなフードも食べてくれなかった偏食の子が、うまかだけは完食する」「食が細くて痩せ気味だった子が、しっかり食べてくれるようになった」といった、食いつきの良さに関する感動の声が多いのが、人気の大きな理由と言えるでしょう。

\ 公式なら初回送料無料!63%OFFの1,980円でお試し可能/

ドッグフード「うまか」は本当に太りやすい?噂の真相を探る

これほど高品質で、食いつきも良いと評判の「うまか」がなぜ一部で「太りやすい」という声が聞かれるのでしょうか? その真相を、もう少し深く探ってみましょう。

「太る」と言われる理由として考えられること

- 高タンパク・高栄養価であることの裏返し

「うまか」は、良質な鶏肉を主原料としているため、タンパク質含有量が高めです。また、全体的に栄養価が高く設計されています。これは健康維持にはプラスですが、少ない量でも十分な栄養とカロリーが摂取できるということでもあります。そのため、以前与えていたフードと同じ感覚で量を与えてしまうと、カロリーオーバーになる可能性があります。 - 抜群の食いつきの良さが招く「おかわり要求」

「うまか」の最大の魅力である「美味しさ」。これが、体重管理の難しさに繋がる皮肉な側面も持ち合わせています。あまりの美味しさに愛犬が夢中になり、食べ終わっても「もっとちょうだい!」とキラキラした目で見つめてくる…。その可愛さに負けて、飼い主さんが「ほんの少しだけね」と追加してしまったり、おやつを余分にあげてしまったりするケースは想像に難くありません。この「ほんの少し」の積み重ねが、体重増加に繋がるのです。 - 他のフードからの切り替え時のカロリー計算不足

ドッグフードは、製品によって100gあたりのカロリー量が異なります。例えば、ダイエット用やシニア用の低カロリーフード(300kcal/100g前後)から、「うまか」(約350kcal/100g)に切り替えた場合、同じグラム数を与えれば、単純計算で摂取カロリーは約17%も増加します。フードのカロリー差を考慮せずに切り替えてしまうと、当然太りやすくなります。 - 無視できない個体差

人間にも「太りやすい体質」「痩せやすい体質」があるように、犬にも基礎代謝量や消化吸収能力には大きな個体差があります。同じ犬種、同じ体重、同じ活動量に見えても、必要とするエネルギー量は微妙に異なります。「うまか」が体質的に合っていて適正体重を維持できる子もいれば、少しの量でも太りやすい子もいるのです。

「うまか」自体が特別太りやすいわけではない

ここで改めて強調したいのは、「うまか」の栄養成分(タンパク質、脂質、炭水化物のバランスやカロリー密度)自体が、他の同等クラスのプレミアムドッグフードと比較して、逸脱しているわけではないという点です。

前述の通り、「うまか」のカロリーは約350kcal/100g。これは、他の高品質なグレインフリードッグフードの多くが340~380kcal/100g程度の範囲にあることを考えると、決して高い数値ではありません。脂質の割合も高くなく、健康維持に適したバランスで配合されています。

つまり、「うまか」を与えていて太ってしまうケースの多くは、フードそのものに「太らせる成分」が入っているわけではなく、高栄養価、高嗜好性の特性を理解した上で、「適切な給与量管理」と「愛犬の消費エネルギー管理」ができていない場合に、結果として体重増加を招いてしまう可能性が高いということです。

結論として、「うまか」は栄養価が高く食いつきが良いという素晴らしい特徴を持つがゆえに、飼い主側が意識して管理しないと、結果的に与えすぎに繋がりやすく、それが「太る」という印象や事実を生み出している可能性がある、と考えるのが最も合理的でしょう。フード自体を悪者にするのではなく、その特性を理解し、どう付き合っていくかが重要になります。

\ 適切な体重管理が可能!63%OFFの1,980円でお試し可能 /

もしドッグフード「うまか」で太るとしたら?考えられる7つの原因

では、具体的にどのような状況で、「うまか」を与えていて愛犬が太ってしまうのでしょうか? 考えられる原因を、もう少し詳しく見ていきましょう。思い当たる節がないか、チェックしてみてください。

原因1: 給与量の計算ミス・与えすぎ

最も一般的でありながら、見過ごされがちな原因です。

- パッケージ目安の過信

パッケージの給与量は、あくまで不特定多数の犬に向けた「参考値」です。あなたの愛犬の年齢、運動量、避妊去勢の有無、体質といった個性を反映していません。これを基準にしすぎると、過不足が生じるのは当然と言えます。 - 感覚的な給与

「いつもこのくらい」という感覚や目分量で与えていると、日々のわずかな誤差が積み重なります。特に「うまか」のように栄養価が高いフードでは、10gの差でも長期的に見れば大きなカロリー差になります。 - 計量カップの不正確さ

フードの粒の大きさや形状、密度は製品によって異なります。また、カップに山盛りにするか、すりきりにするかでも量は変わります。計量カップでの計量は、毎回10~20%程度の誤差が生じる可能性があると言われており、正確な管理には不向きです。 - DER計算の不備

愛犬の1日に必要なカロリー(DER)を計算せずに与えている、あるいは計算したのが随分前で、その後の状況変化(成長、避妊手術、活動量の変化など)を反映していない場合、現在の必要量とズレが生じている可能性が高いです。DERは一度計算したら終わりではなく、定期的に見直す必要があります。

原因2: おやつの与えすぎ

「ごはんはちゃんと計ってるのに太る…」という場合、おやつが原因である可能性が非常に高いです。

- 「おやつは別腹」という誤解

おやつも食事の一部であり、当然カロリーがあります。このカロリーを考慮せずに与えていれば、総摂取カロリーは簡単にオーバーします。 - 「10%ルール」の無視

1日のおやつは、DERの10%以内が目安ですが、これを大幅に超えて与えていませんか? 例えばDERが300kcalの子なら、おやつは30kcalまで。小さめの犬用ビスケット数枚で達してしまうこともあります。 - 家族間の連携不足

「自分は少ししかあげていない」と思っていても、他の家族がそれぞれ「少しだけ」あげていれば、合計ではかなりの量になります。特に、祖父母などが良かれと思って与えているケースも。 - 見落としがちなカロリー

歯磨き効果のあるデンタルガム、しつけ用のごく小さいトリーツ、食卓からのおすそ分け、薬を飲ませるために使ったチーズやペーストなど、これら全てにカロリーがあります。

原因3: 活動量の低下

摂取カロリーが変わらなくても、消費カロリーが減れば、余ったエネルギーは脂肪として蓄積されます。

- 散歩の変化

飼い主さんの生活スタイルの変化(転職、引っ越し、多忙など)や、季節的な要因(梅雨、猛暑、積雪など)、愛犬自身の体調の変化(軽い怪我、加齢など)で、散歩の質や量が低下していないでしょうか? - 室内環境の変化

留守番時間が長くなった、遊び相手がいなくなった、家具の配置が変わって動きにくくなったなど、室内での活動量が減る要因はありませんか? - 加齢に伴う変化

シニア期に近づくと、若い頃と同じように遊んだり走ったりする時間は自然と減ってきます。見た目は元気そうでも、総運動量は確実に低下しています。

原因4: 避妊・去勢手術後の変化

避妊・去勢手術は、肥満のリスクを高めることが知られています。

- 代謝の変化

性ホルモンの分泌がなくなることで、基礎代謝が20%程度低下すると言われています。つまり、同じ量を食べていても、エネルギーを消費しにくくなるのです。 - 食欲の変化

手術後に食欲が増す子もいます。代謝が落ちているのに食欲が増すという、体重が増えやすい状況になりがちなのです。手術後は、獣医師と相談の上、給与量を調整する必要があります。

原因5: 他のフードからの切り替えによる影響

フードを切り替える際には、単純なグラム数比較ではなく、カロリー密度を比較することが不可欠です。

- カロリー比較の重要性

前述の通り、「うまか」(約350kcal/100g)は、例えばライト系フード(300kcal/100g前後)や、一部のウェットフード(水分が多く、100gあたり100kcal程度のものも)と比較すると、同じグラム数でも高カロリーです。切り替え前に必ず両方のフードのカロリーを確認し、必要摂取カロリー(DER)に基づいて新しいフードの給与量を計算し直す必要があります。

原因6: 体質・個体差

すべての犬が同じではありません。

- 代謝効率

生まれつきエネルギーを効率よく使う体質の子もいれば、燃費が悪い子もいます。 - 消化吸収能力

食べたものをどれだけ効率よく吸収できるかも、個体によって差があります。 - 犬種による傾向

一般的に、レトリーバー種やビーグル、ダックスフンドなどは太りやすい傾向があると言われることもありますが、これも個体差が大きいです。

原因7: 病気の可能性

非常にまれですが、病気が原因で体重が増加することもあります。

- 甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの分泌が減少し、代謝が著しく低下するため、食事量は変わらないのに太る、元気がない、脱毛する、寒がるなどの症状が見られます。 - クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)

副腎皮質ホルモンが過剰に分泌される病気で、多飲多尿、腹部膨満、筋力低下、皮膚が薄くなるなどの症状とともに、太ることがあります。

もし、食事や運動量に変化がないのに急激に太った、あるいは他の気になる症状(元気消失、多飲多尿、脱毛など)が見られる場合は、病気の可能性も念頭に置き、速やかに動物病院を受診してください。

このように、「うまか」で太る背景には、単純なフードの問題だけではない、様々な要因が隠れていることが多いのです。

\ 初月から解約可能!63%OFFの1,980円でお試し可能 /

ドッグフード「うまか」で太らせない!愛犬の健康を守るための7つの対策

原因が多岐にわたることがわかったところで、次は具体的な対策です。「うまか」の美味しさと栄養を活かしつつ、愛犬を健康的な体型に保つために、以下の7つの対策を徹底しましょう。

対策1: 正確な給与量の計算と計量

何度もお伝えしますが、これが最も重要です。感覚に頼らず、客観的な数値に基づきましょう。

- 給与量の定期的な再計算

愛犬の状況は変化します。体重、年齢(半年に一度は見直し)、活動レベル(季節ごとなど)、避妊・去勢手術後、病後など、状況が変わるタイミングでDERを再計算し、給与量を見直す習慣をつけましょう。RER(安静時エネルギー要求量) = 30 × 体重kg + 70(簡易式)DER(1日あたりのエネルギー要求量) = RER × 活動係数※給与量(g) = DER ÷ (うまかのkcal/100g) × 100

活動係数の目安:

| 犬の年齢・状態 | 係数 | |

| 避妊・去勢していない | 1.8 | |

| 避妊・去勢している | 1.6 | |

| 肥満傾向 | 1.4 | |

| 減量が必要 | 1 | |

| 重篤管理が必要 | 1 | |

| 体重増加が見込まれる | 1.2〜1.4 | |

| 高齢犬 | 1.4 | |

| 子犬 | 離乳〜3ヵ月 | 3 |

| 4〜9ヵ月 | 2.5 | |

| 10〜12ヵ月 | 2 | |

| 妊娠期 | 妊娠1〜4週目 | 2 |

| 妊娠5〜6週目 | 2.5 | |

| 妊娠7〜8週目 | 3 | |

| 産後授乳期 | 4.0〜8.0 | |

手計算が面倒な方のために計算フォームを用意しましたので、ぜひご活用くださいね。

- 「うまか」のカロリー確認

常に最新のパッケージ情報を確認してください。まれにリニューアルでカロリーが変わる可能性もゼロではありません。 - キッチンスケールの絶対推奨

計量カップではなく、0.1g単位または1g単位で計れるデジタルキッチンスケールを使用してください。数百円から購入でき、正確な管理のためには必須アイテムです。毎食、きっちり計量しましょう。

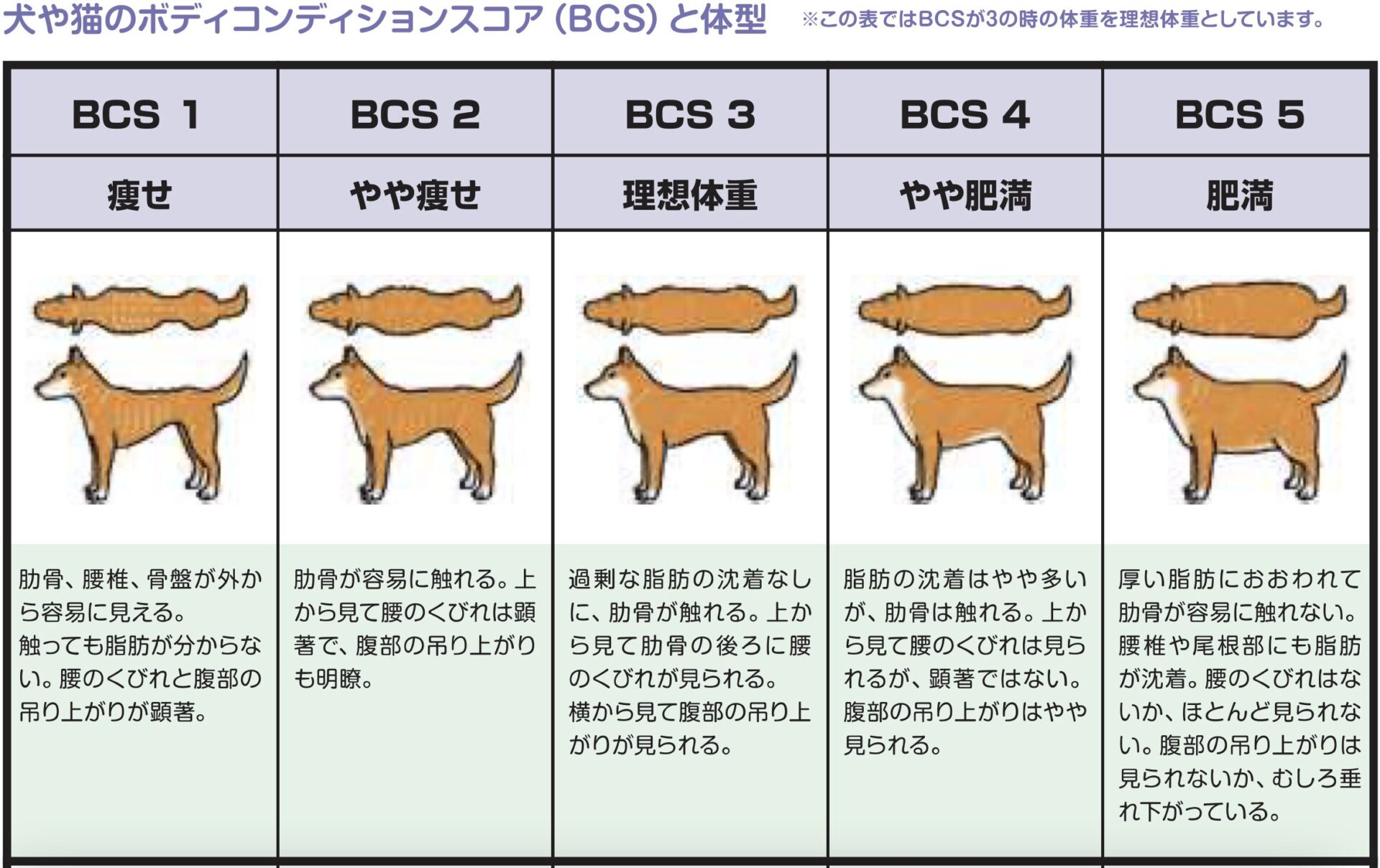

対策2: ボディ・コンディション・スコア(BCS)で定期的に体型チェック

体重計の数値では見えない「体つき」を評価します。

- BCS 3(理想体型)の維持

目標はこの状態です。 - 触り方のコツ

肋骨部分は、手の甲を撫でた時の感触に近ければ理想的です。骨のゴツゴツ感はわかるけれど、シャープではなく、薄い脂肪の層を感じる程度。手のひらのように脂肪が厚くて骨が分かりにくければ太り気味、指の関節( knuckle)のように骨が角張って感じれば痩せすぎです。腰のくびれも、真上から見て緩やかな砂時計型になっているか確認しましょう。 - チェック頻度

最低でも月に1回、できれば体重測定と同時に行い、記録しましょう。 - 微調整の実行

BCSが理想からずれてきたら、給与量をいきなり大きく変えるのではなく、まずは5%程度の増減から試して、1〜2週間後の変化を見ます。焦らず、根気強く調整することが大切です。

対策3: 体重の定期的な測定と記録

客観的な数値で変化を追跡します。

- 測定頻度と条件の統一

週に1回程度、食前・排泄後など、できるだけ同じ条件で測定することで、日々の変動に惑わされず、長期的なトレンドを把握できます。 - 記録とグラフ化

スマートフォンのアプリやノートなどを活用し、測定日と体重を記録しましょう。グラフにすると増減が一目でわかり、管理しやすくなります。

対策4: おやつの管理を徹底する

「ちりも積もれば山となる」のがおやつです。

- 「おやつ込み」でカロリー計算

1日に与えるフードとおやつの合計カロリーが、DERを超えないように管理します。1日のおやつの量はDERの10%以内というルールを厳守しましょう。 - 主食量の調整

おやつを与えた日は、そのカロリー分だけ「うまか」の量を確実に減らします。例えば、50kcalのおやつを与えたら、主食を約14g(50kcal ÷ 350kcal/100g × 100)減らす、といった具体的な計算が必要です。 - 低カロリーおやつの選択

茹でたブロッコリーの芯、きゅうり、少量のりんごなどは低カロリーで満足感も得やすいです。市販品なら成分表示をよく確認しましょう。 - 家族内ルールの明確化と共有

「おやつは1日合計〇〇グラムまで」「あげるのは〇〇さんだけ」など、具体的なルールを決め、家族全員がそれを守るように徹底しましょう。

対策5: 適切な運動量の確保と維持

健康的な体型維持には、適度な運動が不可欠です。

- 散歩の質の向上

毎日同じコースをただ歩くだけでなく、時には坂道を入れたり、少し早歩きしたり、匂い嗅ぎの時間を十分に取ってあげるなど、変化をつけましょう。 - 室内遊びの多様化

ボール投げ、ロープでの引っ張りっこだけでなく、隠したおやつを探させる嗅覚を使った遊びや、簡単なしつけ(おすわり、ふせ、まて等)の練習、知育トイの活用なども、良い運動と精神的な刺激になります。 - 天候に左右されない工夫

雨の日でも、室内でできる運動(上記の遊びや、階段の上り下りなど)を取り入れ、運動量がゼロにならないようにしましょう。 - 一貫性

たまにドッグランで激しく遊ぶよりも、毎日適度な運動を続ける方が、体重管理には効果的です。

対策6: フードの切り替えは慎重に観察・調整

「うまか」に切り替える際、または「うまか」から別のフードに切り替える際も同様です。

- カロリー比較と給与量再計算

必ず切り替え前後のフードのカロリーを確認し、DERに基づいて新しいフードの適正量を計算し直します。 - 体重・体調のモニタリング強化

切り替え後1ヶ月程度は、特に体重やBCS、うんちの状態などを注意深く観察し、必要であれば早めに給与量を微調整しましょう。

対策7: 迷ったら必ず獣医師に相談する

飼い主さんだけで抱え込まず、専門家を頼りましょう。

- 体重管理の相談

色々試しても体重が減らない、逆に増え続けるといった場合は、かかりつけの獣医師に相談しましょう。愛犬の個別の状態に合わせた、より具体的な食事指導や運動プランを提案してくれます。 - 病気の可能性の確認

急激な体重変化や他の体調不良がある場合は、ためらわずに受診してください。病気の早期発見・早期治療につながります。 - 療法食の検討

肥満が重度の場合や、特定の病気がある場合は、獣医師の指示のもとで、減量用や疾患対応の療法食が必要になることもあります。

これらの対策を一つ一つ丁寧に行うことが、「うまか」のメリットを享受しつつ、愛犬を肥満から守るための確実な方法です。

\ 公式なら初回送料無料!63%OFFの1,980円でお試し可能 /

ドッグフード「うまか」で太るという口コミ・評判を分析!鵜呑みは禁物?

インターネット上には、「うまか」に関する様々な口コミや評判があふれています。「太った」というネガティブな声もあるかもしれませんが、「食いつきが劇的に改善した!」「アレルギーが落ち着いた」「毛並みがフワフワになった」といったポジティブな声もそれ以上に多く見られます。

ただ、X(旧Twitter)で実際に「うまか」を与えている方の投稿を調査したところ、「うまか」で太ったという投稿は確認できませんでした。Amazonでのレビューを確認しても、「うまか」で太ったというレビューは確認できなかったので、太ったという方がいたとしてもごく少数なのかもしれませんね。

口コミ情報を参考にする際の注意点

- 個体差という大前提

何度も繰り返しますが、犬の体質や好みは千差万別です。Aちゃんに最高だったフードが、Bちゃんにも同じように合うとは限りません。逆もまた然りです。 - 背景情報の欠如

「うまかで太った」という一文だけでは、その裏にある給与量、おやつの量、運動習慣、年齢、避妊去勢の有無といった重要な情報が分かりません。その口コミが本当に「うまか」だけが原因なのか、判断のしようがないのです。 - 情報源のバイアス

一般的に、人は強い不満を持った時の方が、満足している時よりも積極的に情報を発信する傾向があります。そのため、ネット上ではネガティブな声が目立ちやすくなります。 - 確証バイアス

「うまかは太るかも」と思っていると、無意識にそういった情報ばかりを探してしまい、その考えを強化してしまうことがあります。

口コミの賢い活用法:

口コミは、他の飼い主さんの「生の声」として、フード選びのヒントになることはあります。しかし、それはあくまで数ある情報源の一つと捉え、鵜呑みにしないことが鉄則です。

「太った」という声を見ても、「もしかしたら与えすぎだったのかな?」「うちの子の場合はどうだろう?」と一歩引いて考える冷静さが必要です。逆に、「すごく良い!」という声だけを信じて、自分の愛犬に合わないのに与え続けるのも問題です。

最終的に信じるべきは、目の前にいる愛犬の客観的な状態(体重、BCS、毛艶、便の状態、元気さなど)です。噂や評判に心を揺さぶられすぎず、ご自身の観察眼と、必要であれば獣医師のアドバイスを重視してください。

\ 初月から解約可能!63%OFFの1,980円でお試し可能 /

まとめ:ドッグフード「うまか」と上手に付き合い、愛犬の健康を守ろう

今回は、人気ドッグフード「うまか」が太りやすいのかどうか、その原因と対策について、より深く掘り下げて解説しました。

- 「うまか」は、高品質な原材料と製法、そして抜群の美味しさで多くの愛犬と飼い主さんに選ばれている、優れたドッグフードです。

- その栄養価の高さと嗜好性の良さから、適切な管理を怠ると、結果的に「与えすぎ」に繋がりやすく、体重増加を招く可能性があります。フード自体に問題があるというよりは、「与え方」と「愛犬のエネルギー収支バランス」に原因があるケースが多いと考えられます。

- 太る主な原因としては、給与量の計算・計量ミス、おやつの与えすぎ、運動不足、避妊・去勢による代謝の変化、個体差などが複合的に関わっています。

- 対策としては、DERに基づいた正確な給与量計算とキッチンスケールでの計量、定期的なBCSチェックと体重測定、おやつの厳格な管理(量とカロリー)、愛犬に合った適切な運動の継続が非常に重要です。

- ネット上の口コミは参考程度にとどめ、愛犬自身の状態を注意深く観察し、客観的なデータに基づいて判断することが最も大切です。

- 体重管理に悩んだり、病気が疑われたりする場合は、決して自己判断せず、必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。

「うまか」は、正しく理解し、適切な管理を行えば、多くのワンちゃんにとって、美味しく、健康的な毎日をサポートしてくれる素晴らしい食事の選択肢となり得ます。しかし、どんなに高品質なフードであっても、「与えっぱなし」ではいけません。

この記事を参考に、ぜひあなたの愛犬の個性やライフスタイルに合った「うまか」との付き合い方を見つけ、日々の食事管理を実践してください。それが、愛犬の肥満を防ぎ、いつまでも健康で笑顔あふれる幸せな時間を共に過ごすための一歩となるはずです。

\ 只今キャンペーン中!1,980円で試せる /

獣医師推奨の国産プレミアムドッグフード

うまか(UMAKA)

うまかは、九州産華味鳥の他、22種類の国産素材を使用した高品質なドッグフードです。

食い付きが良いため、食事の時間を楽しみながら、愛犬の足腰の健康をサポートできます。

\ 定期縛りなし、63%OFFの1,980円で購入可能 /

※初回キャンペーン終了次第、通常価格での購入となります。

\ 公式ならいつでも解約可能!/